【2019台新員工藝文課程】1/20 臺北市立美術館《後自然:美術館作為一個生態系統》

好藝Art分享--陳育汎

參與同仁|陳育汎(資訊服務處財務金融系統部財務金融核心組)

參與活動|【2019台新員工藝文課程】1/20 臺北市立美術館《後自然:美術館作為一個生態系統》

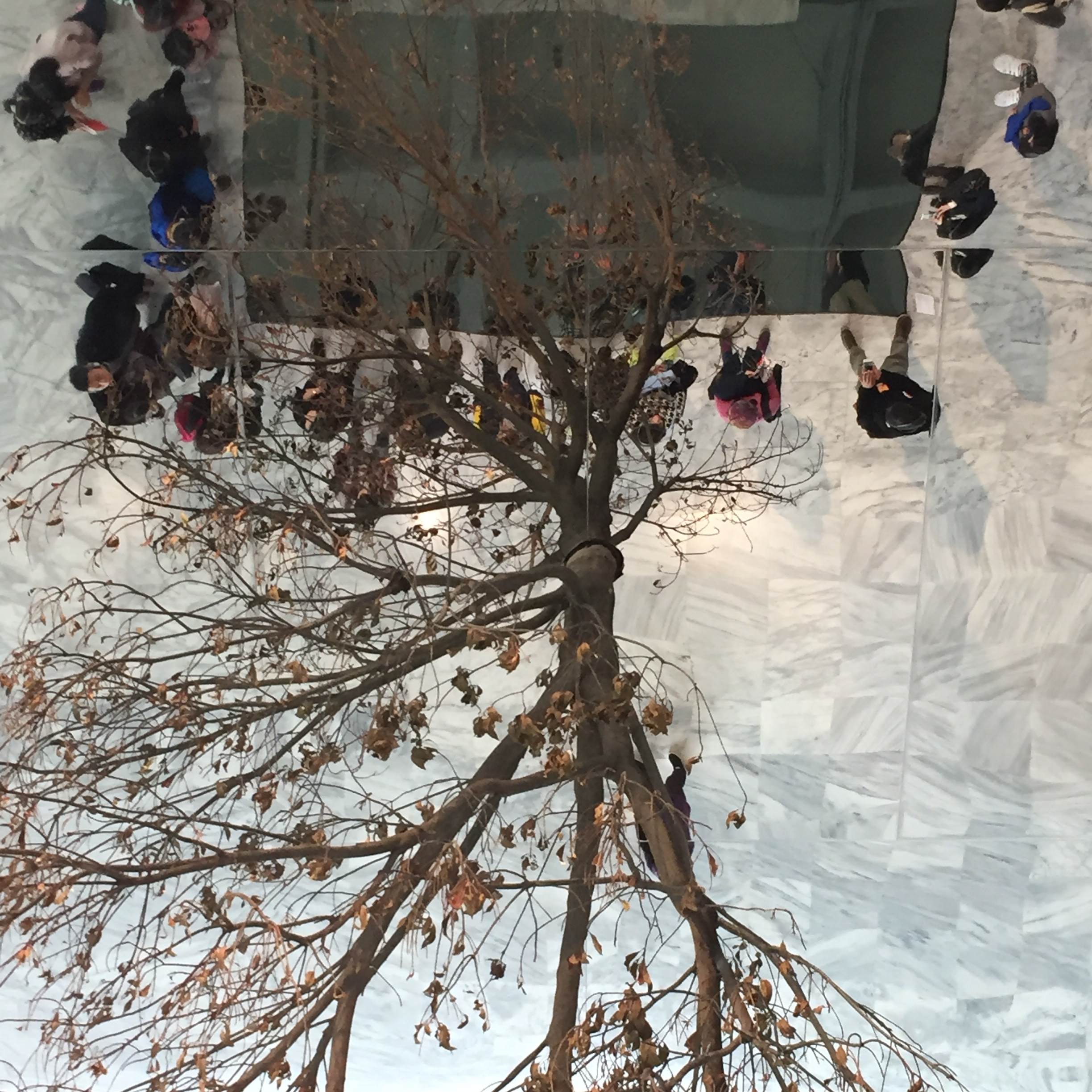

這是我第一次進入北美美術館,踏入大廳的瞬間,我被倒掛在大廳正中央的樹,震撼住了。我看著倒掛的樹,不知不覺得走到了大廳正中央,看著自己的腳似乎被正中央的鏡子無底洞的往下吸入,有搭乘透明電梯的恐懼感,還在等待著入場觀賞後自然的我不解,大廳為何要掛一顆倒立的樹,那棵樹木看起來好孤單…

時間到了可入場的時候,耳機裡傳來導覽人員現場解說,我才理解當時的我為何看到大廳倒立的樹時,會有淡淡的哀傷的感覺;我印象很深刻解說員對於這項作品的解說,當我們在對大自然做任何事情時,我們是否有徵求過大自然的同意?究竟,大廳倒掛著的樹,是真正的樹,還是從地面倒映出來的正向成長的樹是真正的樹?是不是其實都只是從人類的角度去評斷而已呢?

在這個甚麼都講求AI的時代,AI似乎就是潮,AI似乎就是一種趨勢,可是,大家有思考過AI。

如果這世界上的昆蟲鳥類滅絕,所謂的蟲鳴鳥叫是由人類用程式碼模擬出來的,這樣的大自然,是大家所嚮往的嗎?如果不是,我們是不是可以做點甚麼事情,讓這樣悲傷的場景不要發生呢?

後自然,讓我思考到的就是這件事情,在甚麼都講求速率、效率、人工智慧的時代,會不會犧牲掉了地球最一開始賦予的生命體?這種犧牲又是否划算?

印象中,有一個展的藝術家將印尼產出的橡膠白色汁液瘋狂到在自己身上,當他每到一個橡膠園的時候,全裸著,全身沾滿液體的乳白色,與橡膠園的枯萎成強烈對比;一畝田裡,如果只有單一的植物,沒有歷經休耕以及其他植物的共生,那畝田不須多久就會成為廢地,卻需耗費好幾十年才有可能有機會再度啟動耕作使用。

HISTORY OF THE SPACETIME CONTINUUM展,與這位藝術家,所想表達的也就是同一件事情。宇宙的一開始是先有植物,約4億8000萬年至4億6000萬年前產生,3億4000萬年前有動物,1億3200萬年前恐龍誕生,而人類是在600萬年前出現;一整個長廊,人類只佔了不到十分之一的時間,卻擁有近乎足以毀滅整個宇宙的超能力,人類是否應該反思宇宙是否有天會像恐龍一樣,滅絕?而這樣的人類,究竟是偉大還是可惡呢?

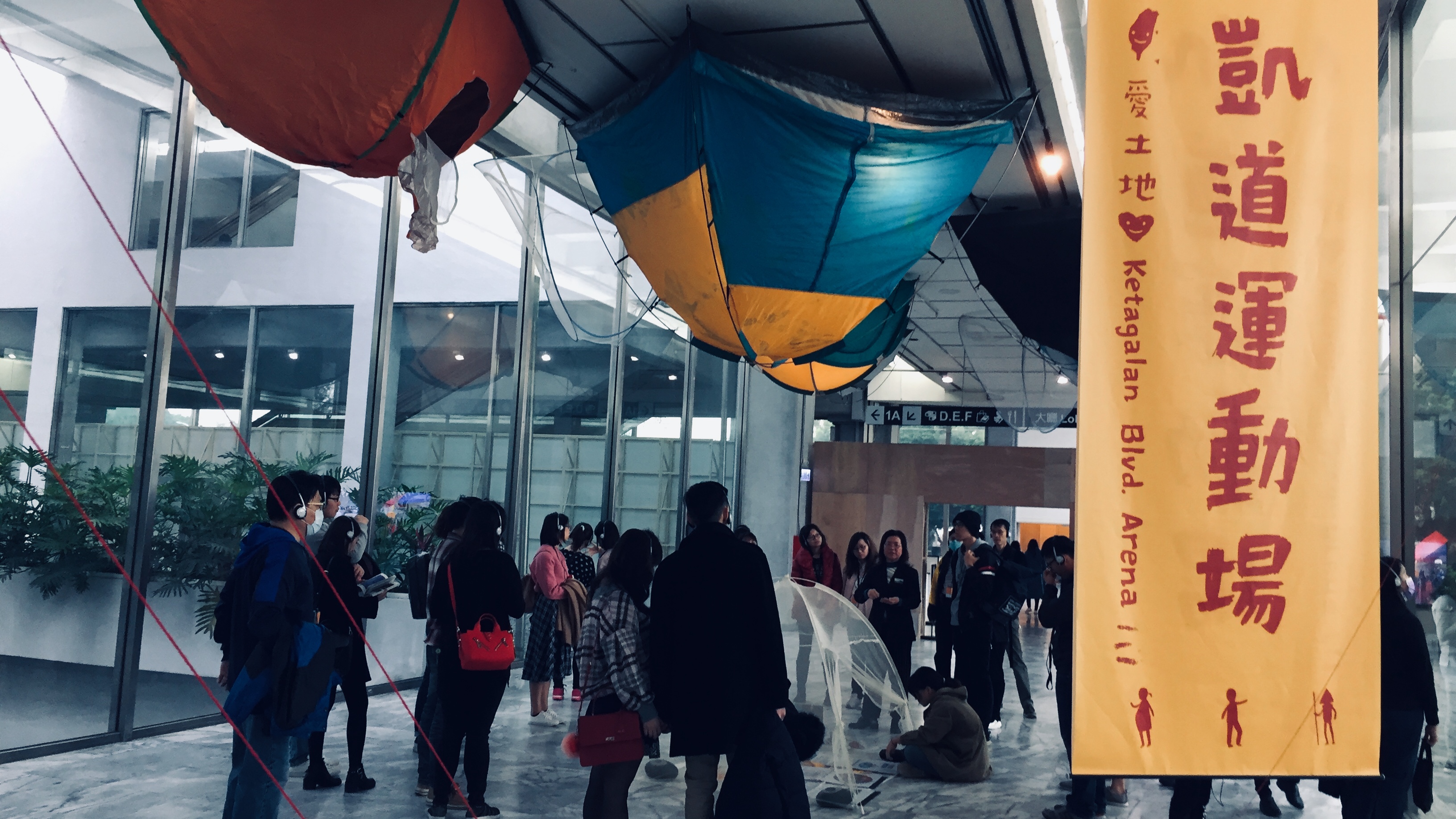

展覽裡,還有無數原住民的作品,凱道運動會,訴說著當時原住民在石頭上的作畫,石頭被當時統治者仍入海裡,展覽展出的是幸運被找回石頭壁畫,不及當時作品幾分之幾,藝術家想讓大家思考,一個領導者的一個錯誤決策,足以摧毀掉整個文化的可怕嚴重性。

後自然,好,不好?我想,大家心裡面有一把尺;與大自然和平相處,需要靠大家一同努力,也許可以就從自己身邊減塑開始,也許可以去環保淨山,有很多我們可以一起努力的地方,讓我們跟宇宙裡的萬物,以互相尊重敬愛的心,好好一起共生吧!