用創作反映當下──潘大謙

撰文者:盧家珍

「人人都能成名,但只有短短15分鐘。」普普藝術家安迪•沃荷這句名言,預言了未來世界變化快速的現象。藝術,原本就跟生活密不可分,而藝術家潘大謙在作品《閃燃•Flashover》中,不但以瞬間爆發的手法印證安迪‧沃荷的觀點,也反映了他對當下事物的體認。

愛作怪的學生時代

潘大謙在香港出生,在台灣接受美學教育,後來又到法國藝術村駐村創作。本身的跨國、跨領域及跨文化經驗,不斷改變他的視覺疆界,也使他能準確掌握當代人的存在感與美學形式。這樣敏銳的潘大謙,在學生時代其實是令老師頭疼的人物。

「我是比較不乖的學生。」潘大謙嘴角微微揚起。當時,師大美術系以傳統的古典技巧訓練為主,到了80、90年代之間,當代藝術進入台灣,潘大謙雖然看不懂這些很「炫」的作品,但不知怎麼的就覺得它們很自由、很有魅力。他不敢問老師,於是便和幾位要好的同學一起討論藝術問題。「學生時代就是愛作怪,總喜歡做一些沒人敢作的作品。」潘大謙笑著說,「因為這樣,還差點兒畢不了業呢!」

時光回溯到1989年,當時老師規定每位應屆畢業生都要交一幅油畫作品參加畢業展,潘大謙很大膽地把中共與中華民國的國旗一起放入了油畫中。在那個禁忌的年代與保守的教育下,這樣「刺眼」的作品自然引起老師關切,並執意要他修改,但潘大謙就是不肯,氣得老師威脅他「不改就不准畢業」,潘大謙只好另外補交一幅小小的油畫作品交差了事,最後以60分從師大畢業。

潘大謙認為,當時流行「解構」,因此他的創作思維也會刻意分解,瞎摸亂撞之餘,也尋找自己的自由在哪裡。師大的扎實訓練讓他有足夠的技巧能力,而真正確立自己的方向,則是在巴黎國際藝術村駐村期間。一系列的作品,開啟了潘大謙在影像與裝置的創作風格。

「結合影像是個趨勢,它有個機制,也有一定的強勢,有的作品必須靠影像才能營造氛圍,並提出論述。」潘大謙說,「不過影像也有它的缺點,就是這樣的作品不利於收藏。」

不批判 不控訴 只是反映生活

2004年,潘大謙在巴黎國際藝術村駐村,開始計劃進行一系列之影像裝置及策劃展覽。他完成了第一個展覽《擴張與歸零》,利用生活物品,3個月之內在工作室蓋了一個3公尺高的塔,再利用生活的零碎物件片段構成作品,並邀請民眾到工作室參觀。在系列的展覽中,潘大謙迫切思考當下主體存在、身分指認、能量儲存、能量宣洩等議題。嘗試在全球化思維經緯框架下,提出藝術對話的企圖。今年入圍台新藝術獎的作品──《閃燃》,即是該系列第5個子計劃。

「閃燃」是一種物理現象,意指在一個密封火場,各種平常安全的物質,因高溫悶燒而釋放大量易燃氣體,在溫度持續上升至臨界點時,火場會在瞬間自動燃燒,變成一片火海。

潘大謙認為,「閃燃」即將發生之際,徵候雜陳,場內之物質以其包容力與抗衡力展現出失序前最後的尊嚴姿態,正是動亂的先兆,彷彿一個靜態的畫面猛然撲向動態的永恆。在火光亂竄,熱力噴張的一瞬間,能量的流竄無法計算,串連、切割、扭轉、變換,或是繁衍再生……

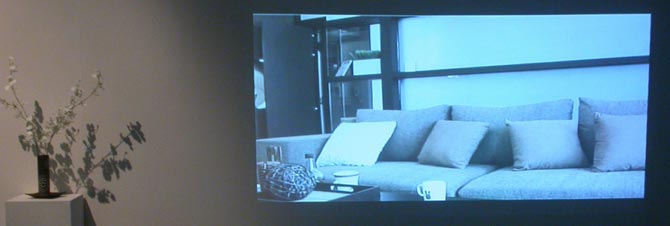

於是,潘大謙以《閃燃》為題,以沙發、浴缸、壁燈等用品,將展覽空間佈置成「樣品屋」型態,再利用電視機與6台單槍投影機與2部小電視機,放映著8部經過後製處理的影像片段。影像以極端緩慢的運鏡、極細膩的畫質播放都市中的室內或戶外空間畫面,影像中的光線與物件交錯時,會形成一個反光點,此時反光點會突然呈現世界上其他角落發生的戰爭或死亡畫面,並且愈來愈擴大,投影在觀眾的視網膜。鏡頭zoom得越近,畫面越清楚,及至最後,畫面會停留在此真實卻又荒謬的場景不斷重複。

潘大謙說:「我是故意用樣品屋來呈現的,它是一個台灣消費社會的隱喻,明明是假的東西,看起來卻如此真實;而影像中的事件,無論是回教聖戰、伊拉克戰爭…..它們是真實的,但是看起來卻如此遙遠。我們認為真實的世界已被迫揚棄,而停留凝視著的卻是另一個真實但陌生的疆域。」這些事件的畫面投射在家中,就像「閃燃」現象,呈現網際網路社會對人類生活的全面入侵燃燒,螢幕前的人們彷彿遺世獨立,但卻又與世人如此相近。

許多藝術家喜歡藉由作品來批判現況,但潘大謙強調自己從不在作品裡控訴,因為自己也是這個環境的一份子,但是他會以嚴謹的眼光審視自己的生活,關心自己和創作之間的關係,以及創作和藝術的結合程度,從生活中蒐集創作的題材。

「我關心的是當下的呈現!所以我的創作都不是計畫好的,我不會因為這次的創作成功,而不斷複製同樣的作品。」潘大謙說,「我唯一能肯定的,就是我一定會繼續創作下去,但是往前走會產生什麼樣的作品?那就不得而知了,畢竟未來是無法預測的。」這位忠於當下感受的藝術家,將繼續張開他那敏感的觸角,隨時為下一次的創作作準備。

*本文非經同意,請勿任意轉載。