- 首展演/日期 2024.04.12

- 首展演/地點 國家戲劇院

《這不是個大使館》2024 TIFA台灣國際藝術節

國家兩廳院 × 瑞士洛桑維蒂劇院 里米尼紀錄劇團

入圍理由

核心主題碰觸了台灣在本體與名號間,社會內部與外在長期存在的曖昧與難堪狀態。劇團挑戰這個任務的複雜與困難,三位演員輪流出場與交織辯證,節奏明快並維持亦莊亦諧的引人基調,儘量呈現客觀多元的立場差異,也是其個人生命狀態的真實主觀鋪陳,同時迴避這樣議題可能淪為政治教化的宣傳調性,或是製造出社會立場相異者的激烈對峙,基本上讓台灣與非台灣的觀眾都能「更明白了其社會環境,……令戲劇與社會更形緊密」。(主筆/阮慶岳)

關於作品

我們如何定義台灣?台灣怎麼在世界上佔有一席之地?在經兩年長談後,兩廳院開始與里米尼劇團導演史帝芬.凱吉的合作旅程,和瑞士洛桑維蒂劇團共製《這不是個大使館》,並承襲里米尼紀錄劇團擅長的手法——與日常專家的合作。舞台上三位來自台灣的代表,各自述說自己的出身與認同,每晚的演出都在上演一個不存在的大使館的開幕,他們在這個開幕典禮上,討論國與國的關係,什麼可以代表國家?

藝術家簡介

史蒂芬.凱吉(Stefan Kaegi),本劇概念暨導演,里米尼紀錄劇團成員,經常運用田調、公開試鏡等創作方式,邀請非職業演員,但具某種特殊背景的「專家」以紀錄劇場形式在舞台或各種公共領域發聲。

温思妮,本劇戲劇構作暨助理導演,曾在(東)柏林念書和生活六年,每天在異文化中重新發現自己是誰,並在自己與他人的無知或文化不敏感中費力地建立超越語言的溝通和信任。

里米尼紀錄劇團,本劇主創團隊,成立於2000年,由賀爾歌達.豪克(Helgard Haug)、史蒂芬.凱吉(Stefan Kaegi)及丹尼爾.威哲爾(Daniel Wetzel)共同組成。以獨特的觀點、寫實的創作手法反應真實世界的樣貌,擴展劇場的定義。

維蒂劇院,本劇製作團隊,由藝術家兼建築師馬克斯.比爾(Max Bill)設計,原先是為了1964年的國家展覽而建造,現在成為有四個劇場的空間,同時作為瑞士法語區的法語戲劇創意中心。

國家表演藝術中心國家兩廳院,本劇製作團隊,於1987年落成,開啟臺灣表演藝術劇場邁入專業化的先聲。

藝術家訪談

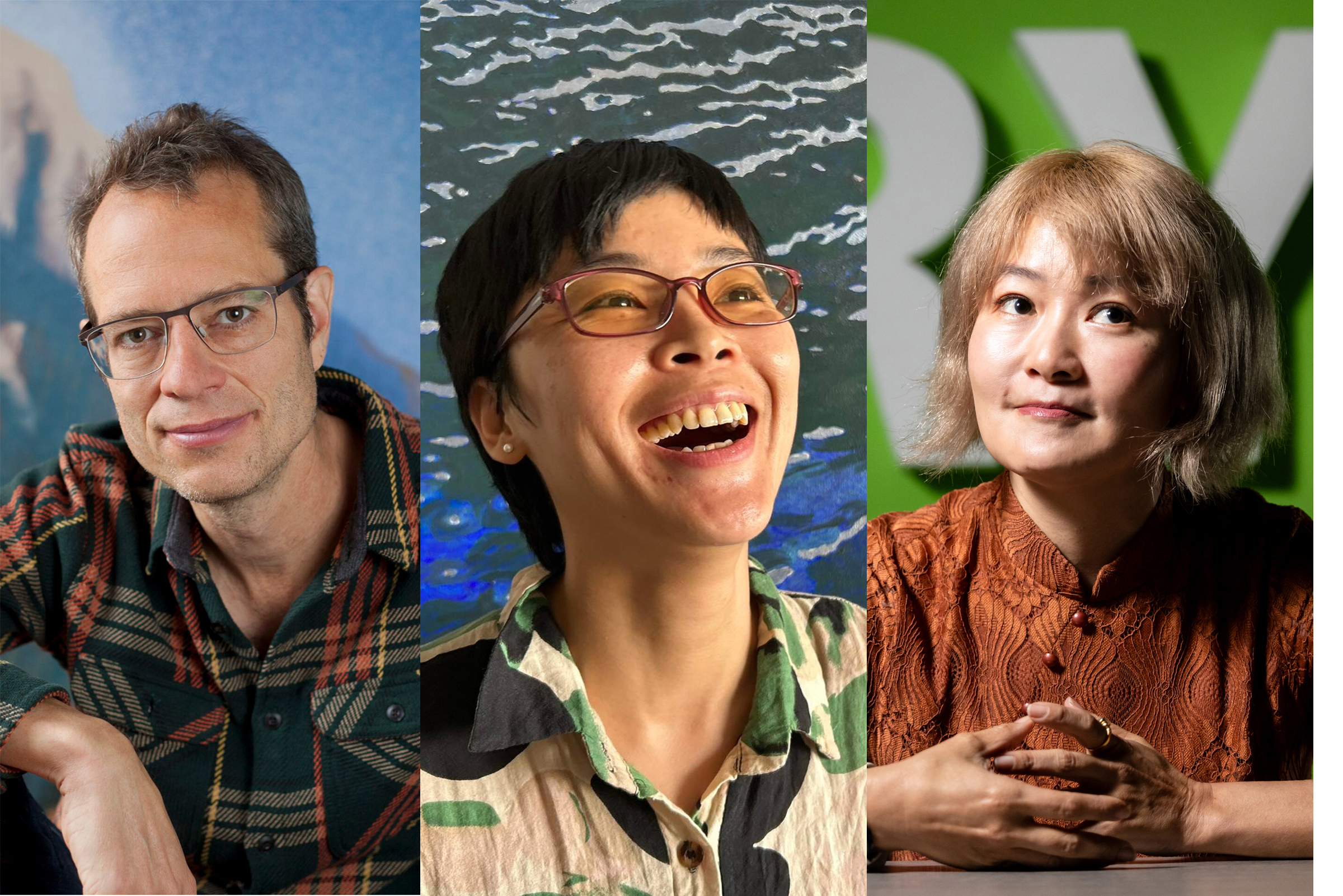

概念暨導演 史蒂芬.凱吉 © (左)、劇場構作暨副導演 温思妮(中)、國家兩廳院節目企劃部國際發展組製作人 穆芹(右)

採訪及文字整理/王欣翮

大使館的招牌卸下來了,懸掛整晚,但終究不是真正的大使館。舞台魔法被解除的瞬間,觀眾席噫出嘆息,現實中的國際局勢終究沒有台灣大使館的容身之處,觀眾感受到和團隊一樣的哀傷,這也正是台上台下連結在一起的時刻。

誰能代表誰?

《這不是個大使館》由國家兩廳院與瑞士洛桑維蒂劇院共同製作。該作起源自疫情爆發,全球戲劇製作停擺,興起創作者長期蹲點發展創作「Slow Production」,兩廳院也邀請德國里米尼紀錄劇團的史蒂芬.凱吉(Stefan Kaegi)導演至台灣。因為先前收到瑞士商務辦事處(註)的信件,讓導演意識到台灣在國際上的曖昧處境,以及島內人們自我認同的多樣性。他開始思考,究竟誰能代表台灣呢?而如果將所謂的「代表性」搬上舞台,那會是什麼樣的景象?「代表性」作為劇場的核心概念,透過演員在舞台詮釋,再現政治、社會或家庭的衝突。

在現實的國際場合中,外交官如同演繹國家對外主權的代表者,不過台灣因為特殊的國際處境,在海外的單位身份通常僅為「代表處」,加上台灣人面對國際人士常有的討論:如何解釋自己的護照(Republic of China),卻又得解釋自己並非來自中國(People's Republic of China),以及無法加入聯合國但又用貿易協定建立外交關係⋯⋯,相互映照的細節激起導演的興趣,這些外交的靈活和何謂台灣的交織,形成創作的起點。

導演以他慣用的紀錄劇場(Documentary Theatre)手法,公開徵選到退休外交官吳建國、代表 NGO為台灣在國際上靈活外交角色的數位外交協會理事長郭家佑,以及在歐、美求學的音樂家王思雅三位素人演員作為核心。王思雅家族是珍珠奶茶原料供應商,商業範圍遍佈各國,而珍珠奶茶近年在全球的擴展,相對映照著台灣代表處紛紛被迫關閉,現實的對比使其故事更具意義。然而,這三位素人表演者是否能代表台灣2300萬人亦是個開放的問題,因此在演出中又以影像方式安排了素人表演者Canglah Lahok以阿美族語向觀眾致詞,引發對「誰能代表誰」的討論。但阿美族在原住民族的代表性亦是疑問,這些內容在在提醒著觀眾:「誰沒有被代表?為什麼?」

在衝突裡傾聽

表演者並非單純地扮演導演賦予的功能,相反地,他們在舞台上訴說著自己的真實故事和主張,劇作透過他們對話逐漸長成。三位分別成長於1950、1980、1990年代,不僅背景和志業不一,其所處環境的時代、政經局勢差異,也使他們的政治意識、社會價值和自我認同都有著巨大差異。因此,《這不是個大使館》的創作過程不僅要努力平衡角色的個人生命經驗與國家敘事之間的張力,也要在衝突中找出折衷辦法,讓三者和平地站在舞台上,一同創建出現實中不存在的「大使館」。這讓《這不是個大使館》最終成為一部民主的紀錄劇場,因為民主本身就需要耐心傾聽與協商。

值得一提是,由於三位表演者都非劇場訓練出身,其合作過程不僅是從他們的專業和生命出發並塑造成戲劇,在表演呈現上也挑戰了導演權威角色,特別是本劇巡演超過一年,期間發生的政治事件又會影響表演者,讓他們要求調整演出內容。這些試探、衝突與妥協的過程,使《這不是個大使館》顯得格外有機。本劇在各國演出時,都會放映在演出劇院門口(在劇中宣稱成為大使館的建物)升起中華民國國旗的畫面,台灣版本則同時放映在瑞士洛桑劇院升起中華民國國旗以及在兩廳院門口升起瑞士國旗的畫面。 外國觀眾會從台灣的政治歷史中找到自己國族的影子,而台北場演出時氣氛更是達到高峰,當吳大使高歌〈中華民國頌〉時,席間會有人一起哼唱,但是談到天然獨的觀點時,另一廂的觀眾也會興奮鼓譟。儘管觀眾彼此間的價值觀可能完全不同,但並不妨礙此刻的共享以及對彼此的尊重,甚至有機會在其中發現彼此共同的價值。

舞台猶如一面鏡子,觀眾從中看見自身。這些持續在巡演過程裡延展的衝突與討論,使《這不是個大使館》不只是關於台灣在國際上的代表性,也是關於劇場內部的交流——在觀眾與表演者之間、在不同政治背景的人之間、在世代之間,展開一場未曾有過的對話。

註 :「瑞士商務辦事處 」為瑞士政府派駐臺灣的代表機構。

製作團隊

創作團隊

概念暨導演|史蒂芬.凱吉

演出者|王思雅 、吳建國 、郭家佑

戲劇構作暨副導演 |温思妮

劇場設計|Dominic Huber

影像 |Mikko Gaestel

聲音設計 |王思雅、Polina Lapkovskaja (Pollyester)、Heiko Tubbesing

前期田調 |羅尹如

攝影 |林伯勛

燈光設計 |Pierre-Nicolas Moulin

共同戲劇構作 |Caroline Barneaud

導演助理|Kim Crofts

舞台設計助理 |Matthieu Stephan (trainee)

原住民代表 |Canglah-lahok

影片編舞 |Hana Azula

顧問 |Aljoscha Begrich、Viviane Pavillon

亞洲製作團隊

製作人|穆芹

執行製作|謝佩珊

行銷統籌|謝澤旻

技術統籌 |王瓈萱

技術舞臺監督|洪伊柔

燈光編程|賴科竹

舞臺技術指導|呂中

音響技術指導 |樂和中

即時影像工程 |丁立

行政協調|蔡文雯、黃于庭

字幕翻譯|王嫈綠

前期執行製作|劉峻佑

實習人員|郭怡君、黃靜妮

歐洲製作團隊 European Production Team

製作人|Tristan Pannatier

製作助理|Morgane Kursner

技術統籌 |Quentin Brichet

舞台監督|Bruno Moussier

音響技術人員|Charlotte Constant 、Ludovic Guglielmazzi

影像技術人員|Sebastian Hefti、Nicolas Gerlier

燈光技術人員|Pierre Nicolas Moulin、Jean-Baptiste Boutte

道具|Séverine Blanc、Clélia Ducraux、Mathieu Dorsaz

相關評論與報導

- 2024.06.06 ARTouch── 新時代的分而治之? 以《這不是個大使館》為例 (張宗坤)

- 2024.06.30 ARTALKS── 手牌・燈籠・太極拳_還沒忘記《這不是個大使館》(孫平)

- 2024.06.02 ARTALKS── 聲音+國族主義:《這不是個大使館》中的聲音設計(廖于萱)

- 2024.04.30 ARTALKS── 扮「國」家家酒―文化外交的皺褶(一)《這不是個大使館》(許仁豪)

- 2024.04.26── 讓劇場裡的衝突,帶我們走向更遠的地方——《這不是個大使館》製作分享會側記 (白斐嵐)

- 2024.04.18 放言── [桑梓散步] 劇場即政治 : 談《這不是個大使館》(李拓梓)

- 2024.04.19 ARTALKS── 國王究竟是裸體,還是有穿新衣?:里米尼紀錄劇團《這不是個大使館》(阮慶岳)

- 2024.04.14 ARTALKS── 「不滿意但還能接受」:《這不是個大使館》的問題(張又升)

- 2024.04.08報導者── 探討台灣共同體的基礎和想望──專訪《這不是個大使館》瑞士編導凱吉 (林育立)

- 2024.03.21 MUSICO特別報導── 臺灣在哪裡?里米尼紀錄劇團《這不是個大使館》——專訪演員及音樂製作Debby王思雅 (李育潔)