- 首展演/日期 2023.09.16

- 首展演/地點 臺灣戲曲中心多功能廳

《得時の夢》2023戲曲夢工場

臺北木偶劇團

入圍理由

以穿越劇的編導形式,開啟非典型的歷史辯證,讓「皇民化布袋戲」底下錯綜的殖民與文化關聯,成為再次回望偶戲藝術深度與多元表現的綺麗時空。作品呈現文人黃得時為偶戲倡議的機靈策略,以及台日文化角力過程的美學技術協商,如何成功顛覆禁演令的束縛。不僅整合了流暢的表演調度與結構張力,讓偶戲形式與精神的對應穿越彼此,也彰顯出後場樂音的能量與意義。在鬥唱之間輕巧甩弄文以載道的沈重,毫無包袱地連結起深厚的傳統與當代創意。(主筆/孫平)

關於作品

皇民化布袋戲的發生,緣自1937年中日戰爭爆發,台灣總督府在本島上推行皇民化運動,頒行撤銷漢文報紙、禁拜中國神明、鼓吹島民改日本姓,同時管制外台民戲等政策。政治的介入使本土藝術發展有了巨大的變革,演出內容形式在政權轉變下被強硬的被迫改變。《得時の夢》取名當時請命恢復布袋戲學者黃得時,既呼應其倡議,亦暗喻布袋戲如何在時代洪流「順應天時」,發一場藝術之夢。

藝術家簡介

臺北木偶劇團

2010年,因有感於傳統藝術急劇凋零,傳承不易,一群習藝超過15載,平均年齡三十許的青年偶、樂師創立了臺北木偶劇團,以首都為名,將深耕、延續古老且精美的布袋戲文化為職志,希望世界看見臺灣,就看見偶戲。

我們相信,傳統本身太美,需要的只是好好訴說,讓更多人從門外窺見,進而細細品味。連續11年,臺北木偶劇團獲得Taiwan Top國家演藝團隊的肯定,但更重要的,是我們這一份如擔沙填海的努力,能在翻湧的時代浪潮下,穩住傳統布袋戲這一葉輕舟,停泊進每一個世代的記憶裡,永不失去。

藝術家訪談

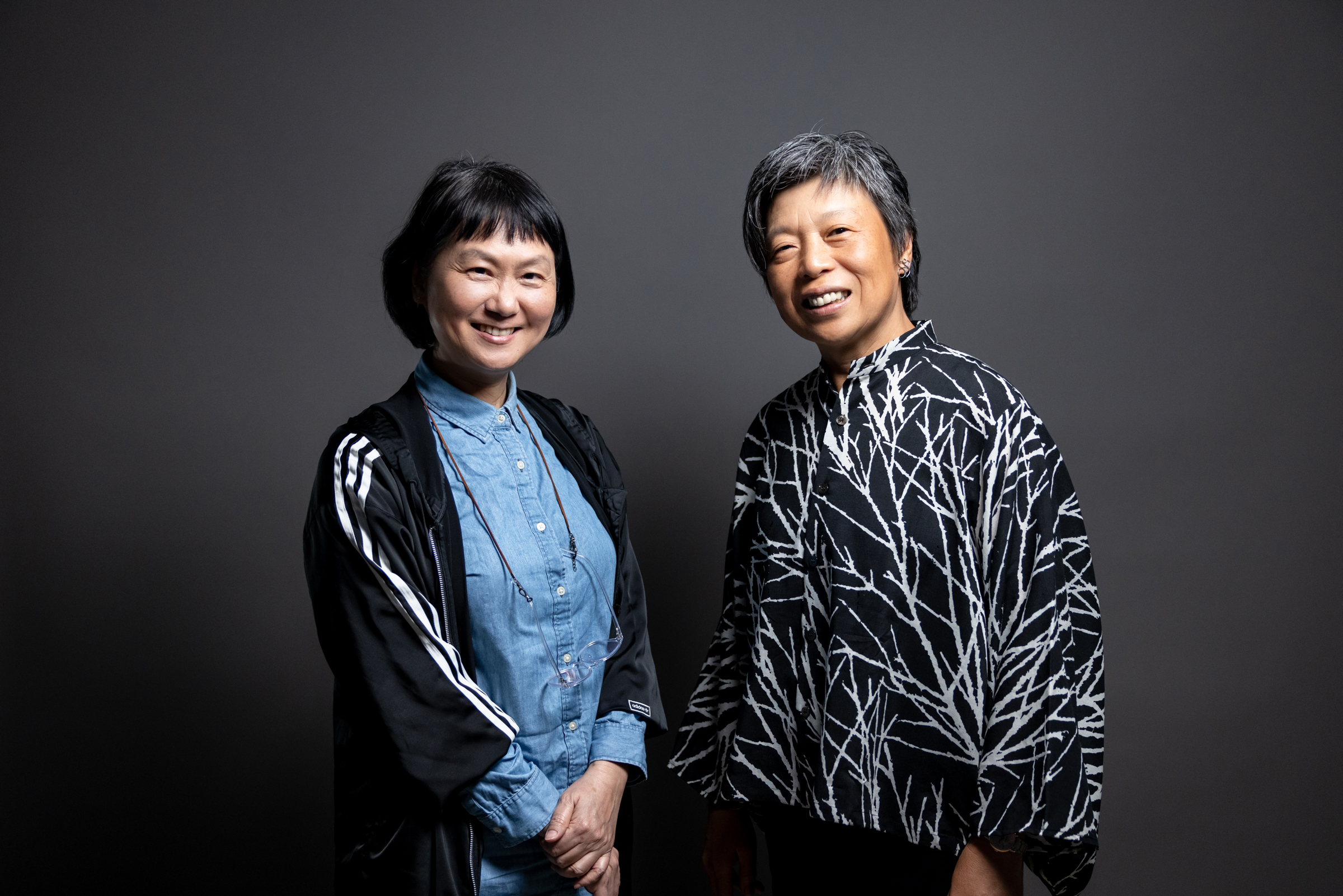

編劇 林乃文、導演 伍姍姍 | 攝影 呂國瑋 (片子國際)

編劇 林乃文、導演 伍姍姍 | 攝影 呂國瑋 (片子國際)

採訪及文字整理/ 童詠瑋

布袋戲古冊戲《七俠五義》中的一班俠客,穿越時空來到日本武士劇《月形半平太》中的德川幕府時代末年,被迫亂入「尊王攘夷運動」。語言、畫風丕變,彩樓被置換成了佈景台,熟悉的後場北管不再,只聞三味線與西洋音樂的曲盤伴奏迴盪劇場。時時錯亂,處處誤解——這是一齣屬於布袋戲戲偶們的穿越劇。

「想像」皇民化布袋戲

看似奇幻的穿越,其實立基於真實的殖民歷史;在皇民化政策的五年禁演令下,本地文化人士黃得時積極請命奔走,傳統布袋戲在改革為新時代的「臺灣人形劇」(俗稱「皇民化布袋戲」)後終得重返戲臺。導演伍姍姍直指,這段歷史正反映布袋戲的韌性及文化厚度;編劇林乃文也補充,若說西方現代性下的「前衛」概念與傳統戲曲中的「當行」術語,為「2023戲曲夢工場」的策展置放一起,可視為一種矛盾中和的狀態,本作即嘗試找尋本地文化源頭中那些「不得已的前衛」。

尤其,皇民化布袋戲參照日本的「文樂」與「人形劇」,打破傳統形制、引進諸多現代戲劇元素,民間戲班更發揚彈性應變的精神及演出形式,可說是本地傳統布袋戲迎向現代化衝擊的先行者。林乃文接續分析,劇本將穿越的彼岸設定於日本面對西方列強壓境的時代轉捩點,文本內外實則相互呼應——當劇中所有歪打誤讀,都反倒變成理所當然時,戲偶的徬徨不安與手足無措,正映射殖民政權統治乃至現代化進程下的精神錯亂。

然而,皇民化布袋戲實際的表演細節已不可考。林乃文強調,本作顯然不可能對其精準重現,創作核心也就不在於「考古」,而是以「復古」之名發動當代視角的「想像」。至於編劇前期投身的研究調查工作,則像是搭建起骨架,更有賴劇團演師以布袋戲的活戲傳統,為敘事框架填補、生長出豐厚血肉。換言之,本作的「創造」正是從布袋戲傳統程式不得不打掉重練後的扞格出發,並回到演師身上實際採集、實驗及操作,方能重新激活這段歷史,「而想像的主體不是別人,就是臺北木偶劇團。」

以偶喻史

林乃文表示:「皇民化布袋戲雖是一個殖民的產物,但我們想翻轉悲情,將其還原回大眾娛樂的本質。」對此,身兼劇團藝術總監的伍姍姍則回應,編劇本次引入的「集體創作」方法,亦是一次「現代化實驗」——演師必須化身皇民化布袋戲戲班,在習以為常的布袋戲身段、技藝、音樂、符號全遭逢限制之下共同腦力激盪。但她也釐清,本作並未流於演師第一人稱的後設視角,而是專注以布袋戲戲偶為主體,擬人化地探究其順應時代洪流的自身改造經驗。比如當俠士變身為武士時,沒了鑼鼓就失了功夫,僅能以口白模擬來重新召喚;就算找回身段,武器也換新了,遭逢的反派還是日本式有關節設計的人形戲偶,此時如何抽刀、收劍乃至整套武功技法都得重新摸索。

從偶到師,再至皇民處境,可謂以偶喻史。伍姍姍感性地說道:「我希望可以給布袋戲偶一個天地。這就是為什麼彩樓這麼重要,因為在屬於人的劇場中,它就是偶的天地。」誠然,布袋戲始終是一門想像力的藝術,無論是傳統佈景的寫意,抑或從外台走進室內後的比例調度、目光聚集。但在穿越時空後,導演更必須迎面現代化所帶來的「寫實」挑戰。她借鏡電影的造幻術,並擅用台車快速轉移佈景,一幕幕場景切換創造出夢一般的流動特質。

穿越百年的大眾娛樂之夢

林乃文進一步闡釋,在傳統戲曲中常見的「夢」的形式,是單一主體的主觀視角;但「穿越」至少具備兩種平行並存的邏輯、語境與世界觀,各自的真實都必須清晰建立,才可能在穿越之後相互混淆,進而衝撞出力道。由此來看,戲名「の夢」確實蘊藏複數意涵:除了作為台前錦毛鼠白玉堂的夢境,也貫穿本劇隱形主角黃得時的意念及藝術之夢,更是殖民地夾縫求生的集體發夢,以及2023年的臺北木偶劇團對布袋戲歷史的重新夢回。

隨著戲偶們在劇末再度穿越回來,彩樓復現、鑼鼓響起,布袋戲所承載的文化記憶滂薄傾瀉。林乃文說明這樣的編排其實也參照了歷史軼事,戲班有時會在日籍官員審查完畢離席後,以鑼鼓暗示傳統布袋戲將重新登台,每每引發觀眾席的歡聲雷動。不過,在此對於北管傳統戲的回歸,並非只是重返過去,劇組更融合進戰後布袋戲演變下的聲光技術,在短短一分多鐘內,穿越了布袋戲近百年的歷史隧道來到當代觀眾眼前。時代不斷往前推進,布袋戲將會一直演下去。

製作團隊

編劇|林乃文

導演|伍姍姍

戲劇顧問|徐亞湘

漢文顧問|洪澤南

音樂設計|許家銘

舞台設計|林昭安

燈光設計|陳為安

服裝設計|林玉媛

平面設計|林羅伯

布袋戲演師|吳聲杰、廖群瑋、陳思廷、林瑞騰、林凱翔

樂師|林永志、謝琼崎、林璟丞、劉士聞、林宸弘、王祥亮

製作人|林永志

行政經理|謝琼崎

製作經理|黃馨玉

舞台監督|官家如

相關評論報導

- 2023.09.28 ARTALKS─ 形神流變之間的歷史塵埃《消失的六期生》《得時の夢》 (許仁豪)

- 2023.10.12 ARTALKS─ 無表情之表情,無器樂之樂音—《得時の夢》 (黃亞歷)