- 首展演/日期 2022.10.15 - 2023.01.29

- 首展演/地點 總爺藝文中心、171市道沿線區域、拔林工作站、大隆田生態文化園區

《2022Mattauw大地藝術季:曾文溪的一千個名字》

龔卓軍、龔義昭、洪淑青、郭嘉羚、洪榆橙、楊志彬、陳冠彰、沈昭良、黃瀞瑩、吳克威、蔡郁柔、林芳宜、Nakaw Putun、羅健毓

入圍理由

此計畫的策展研究與工作推進方法相當獨特。雖是地方政府主辦的藝術季,但不是為了呼應某種政策宣導,而是能統合並拓展更多元的資源支持形式,從藝術的角度導向對環境議題之倡議。計畫以曾文溪為線索,透過極為深入的長期蹲點姿態,盡情創造人事物連結之可能性。同時,結合對於人文、水文、生物與環境紋理的流域治理反思意識,在長達三年的觀察、調研、交流、踏查、進駐、出版等過程裡,逐漸形構出「萬物生命」對話的意義,及其可能的影響。(主筆/陳寬育)

關於作品

本展以曾文溪流域138.5公里的上中下游共同體造形為訴求,打造流域治理的共同體,突顯「倡議型藝術季」的新穎創意。經三年長期踏查蹲點,結合上游鄒族部落獵人帶路、中游西拉雅曲流青農植生、下游水圳洲塭漁人養殖,進行水分子倡議、藝術扎根教育、生態食農創意、流域文資再生四方面的媒合實驗,跨越政府治理區隔,召喚公民參與,回應人類世極端型氣候下的「關鍵帶」問題,呈現生態藝術行動的積極永續方案。

藝術家簡介

臺南藝術公社

藝術作為今日時代和社會的回應,臺南藝術公社以在未來能提出嶄新的公共理念或社會交換模式(mode of exchange)為基礎,透過當代藝術計畫與相關事業和企劃以及實施,以振興臺灣以及亞洲地區的藝術文化為最核心的目的。

藝術家訪談

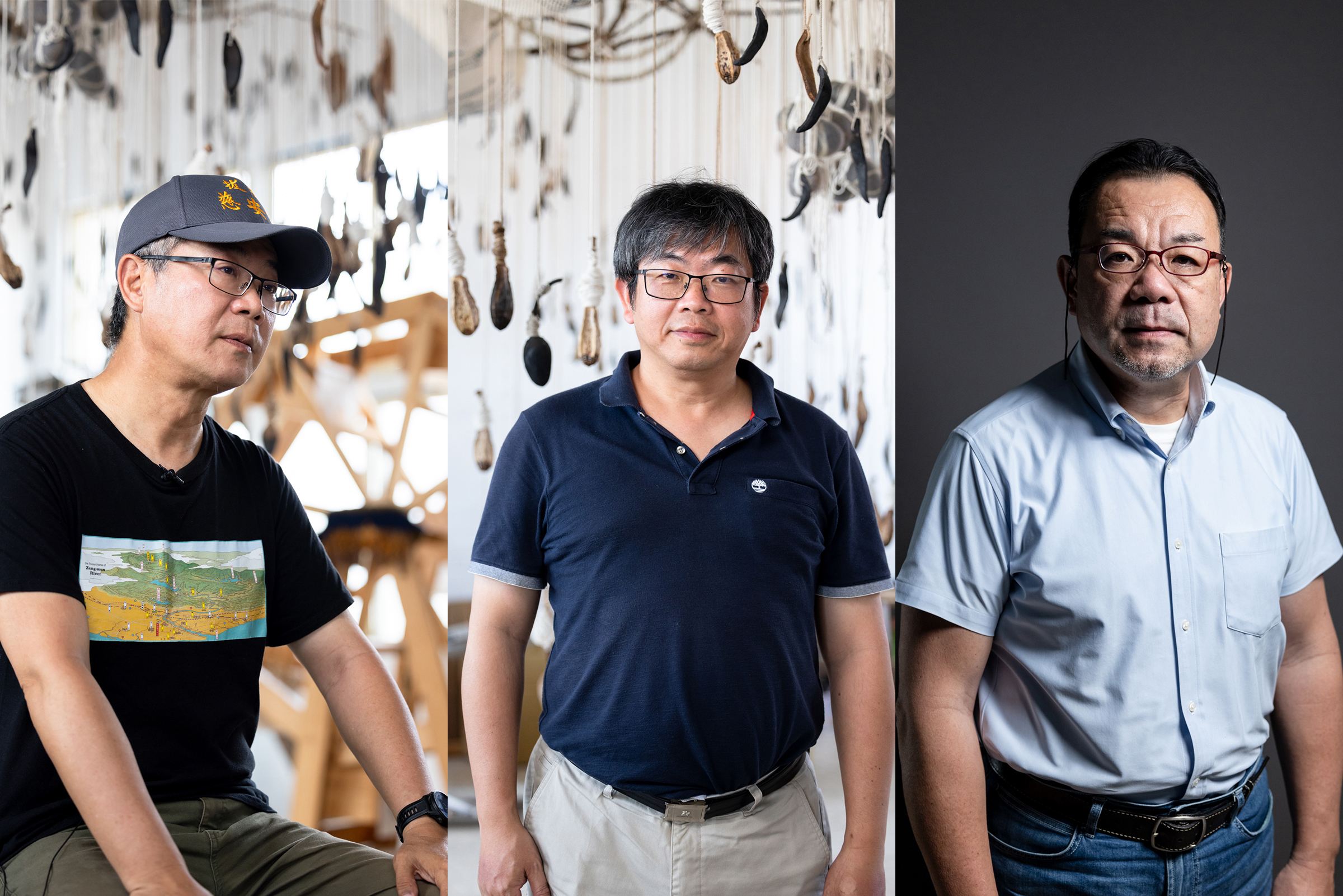

總策展人 龔卓軍、水計畫 楊志彬、潛行攝影計畫 沈昭良 | 攝影 呂國瑋 (片子國際)

總策展人 龔卓軍、水計畫 楊志彬、潛行攝影計畫 沈昭良 | 攝影 呂國瑋 (片子國際)

採訪及文字整理/許祐綸

曾文溪是台灣第四長河,從海拔兩千多公尺的嘉義東水山發源,穿越鄒族傳統領地、台南各區,在安南七股之交入海。蜿蜒138.5公里的河流在史上頻頻改道,變動如獸,被戲稱「青瞑蛇」,四百年前第一批開墾漢人溯溪入島,日本人用建築堤防縮限水流,後曾文水庫興建,曾文溪滋養人與萬物,也集結各種矛盾、衝突與慾望的交織,濃縮台灣現代化的軌跡。

溯源、踏查、採集

《2022 Mattauw大地藝術季─曾文溪的一千個名字》以多條策展路徑,倡議對曾文流域的多重認知。由龔卓軍帶領團隊,從「溯源」而始,在鄒族獵人引領下尋溪踏尋古老路徑,深入鄒族傳統領域、尋找部落山林記憶,也認識現代水庫工程的影響。團隊與藝術家共數十次的踏查與持續共學討論、社群連結,逐漸擴散為九大子計畫:小計畫、水計畫、竹計畫、影計畫、植計畫、土計畫、農計畫、聲計畫以及原計畫的骨架與協作內涵。

「潛行攝影計畫」策展人沈昭良在溯源第二年加入,與二十位攝影工作者,以攝影為曾文溪建構空中、地面與水下的立體視角,更觸及自然人文與歷史的議題考掘。之中,王文彥潛入不同水域,拍攝水下視閾的溪流;李雅妍則以密集的踏查街拍,捕捉流域聚落裡消逝中的人文景觀與日常片段;陳伯義鏡頭下,曾文溪上游的攔砂壩,隱喻河川歷史與現代文明建設的複雜關係。計畫集結不同世代創作者,表現方式、語言方法與展覽呈現,共構河流,也將視覺的吸引轉換成思考或深層的閱讀。沈昭良認為這之中攝影自為主體,又成為整體計畫的連結端點,「如何在河流的書寫上,維持攝影的自主性,同時它能夠外擴作為其他當代藝術的重要支撐或連結,在場域、表現、語言或材料上面,它都透過藝術季的規模,做出很重要的變化。」

黃瀞瑩策劃的「植生計畫」在團隊進入拔林村後發展而出,藝術家透過踏查、交陪與採集行動,凝聚出不同對話關係。例如,陳科廷在駐村期間採集聚落野草,以拔林工作站為據點,設計烹飪不同食譜,重新召喚在地居民的飲食記憶。康雅筑採集官田菱殼、桃花心木落果等材料,利用高溫碳化農廢材與植物染色,偕居民製作作品,思考循環再生的環境議題。吳克威與蔡郁柔策劃的「農計畫」以官田、麻豆間農業聚落與農人社群為核心,透過二分地的共同耕作計畫與身體實踐,思索農業與自身之間的連結。

創造流域記憶

藝術季的策劃過程積極納入跨部門、跨社群的連結。最早啟動的「小計畫」以小學學童為對象,透過「小事報」編輯工作營,以四年的向度和上中下游的十個小學師生合作,透過走讀、採訪、撰述、整理、編輯,創造流域記憶,也發掘成人以外的流域視角。「水計畫」則邀請長期推動河川治理與公民參與的楊志彬參與策劃,之中重要的一項內容為三場「萬物議會」。議會中,扮演著人與非人的不同「議員」,在劇場性的集會裡,為自身代表的物種或非物種發聲、對話,藉此辯證在流域裡「多於人類(more than human)」的角色關係。楊志彬認為,流域治理複雜,行動集結困難,透過這樣的藝術聚集,卻可以開拓對話的豐富度。「我們常想流域是空間屬性的東西,但變遷是屬於河流域的某種特性,這是帶著時間性的。」萬物議會中,透過不同聲音的接力訴說,物種與非物種的對話敘事,便成為流域共同體的整體性號召。

《曾文溪的一千個名字》定義自身為倡議型藝術季,龔卓軍說,這既在形式上挑戰地方藝術季與地方創生的固有模式,用小團隊的組織發展活性的共作,另一方面也透過藝術季主動設定與整體社會對話的題目,並積極擴展藝術領域以外、公私部門與民間社群的連結互動。他稱之為「團絡性(meshwork)」的連結,從上游的原民獵人、中游的青農社群、不同的社區居民與學校師生,以及各非營利倡議團體,都成了團絡的不同節點。「它不是一個原先設定好的網絡,而是我們碰觸到這些在地方上面本來就有自己組織的力量,慢慢形成一團一團的表現方式,最後才出現我們的藝術計畫的成果跟作品。」

對比河川的綿延歷史,三年的藝術季策劃,九大策展主軸,各自帶來流域的團絡拼圖,在展覽提出暫時結論。流域地圖的繪製仍然繼續,如同拔林工作站仍是策展團隊與社區互動的一方基地。龔卓軍談著未來藝術季與更多社群協力的想望。「它是地方人的一個願望,對社區跟流域的重新對話跟組合,也是對親水文化的一種強烈祈願。」溪流變動不息,藝術季的飽滿潛能仍指向越發清晰的未來。

製作團隊

總策展人: 龔卓軍

協同策展人、展場設計: 羅健毓

九大子計畫策展人、各展場設計:

小計畫── 龔義昭與洪淑青郭嘉羚

水計畫── 洪榆橙與楊志彬

竹材計畫── 陳冠彰

潛行攝影計畫── 沈昭良

植生計畫── 黃瀞瑩

土壤計畫── 陳冠彰

農計畫── 吳克威與蔡郁柔

聲音計畫── 林芳宜以

原計畫── Nakaw Putun

參展藝術家

Basuya Yagumangana、Joshua Sofaer(英國)、Making Mad、Noiz、土地想像共耕隊、太認真(郭柏俞、佘文瑛)、王文彥、王俊淵、王昱心、安聖惠、朱芳儀、吳克威、李佳泓、李岳凌、李雅妍、沈昭良、走路草農/藝團、辛綺、伊祐・噶照、卓俞翔(新加坡)、林文強、林奕碩、林柏樑、林韋言、林純用、林軒朗、林傳凱、金玉善(韓國)、南藝大B群、胡育旗、康雅筑、張君慈、張景泓、梁瀚云、陳伯義、陳宗怡、陳宣誠、陳昱榮、陳科廷、陳敬寶、陳瑋軒、陳黎恆青、陳鴻偉、陳露霞、彭一航、曾柏豪、曾敏雄、黃郁修、黃煌智、楊順發、楊錦煌、廖昭豪、劉建福、劉哲安、歐家成、蔡坤霖、蔡郁柔、龍國泰、謝佩穎、壞鞋子舞蹈劇場

萬物議會

< 源頭場 >

策畫執行──吳宛倫、詹芯佩

表演者、藝術呈現── 周書毅、玖格設計、陳伯義

紀實影片── 莊榮華、蘇章旭

平面攝影──吳克威、黃煌智、劉力華

<河口場>

策畫執行──林芳多、詹芯佩

戲劇帶領──尹浩威

紀實影片── 顏子惟、黃玟臻

平面攝影──黃玟臻、林鴻易、劉力華

視覺統籌:羅文岑

主視覺製圖:林建志