- 首展演/日期 2016.03.11

- 首展演/地點 國家戲劇院

十三聲

雲門2

入圍理由

以個人懷舊記憶連結臺灣在地文化,雲門2藝術總監暨編舞家鄭宗龍結合音樂、美術、燈光、影像設計者,從身體的尋根行動連結聲音的浸潤與新創,啟動聲光斑斕、平行式多焦點的舞台化庶民浮世繪,於創作企圖旺盛的影像、音樂、服裝等,和舞者的聲音、肢體參差互動之下,鮮彩俗豔、炫麗詭譎,臻於恍惚、出神之境,望向狂喜之途,摹擬並重塑某種視角的臺灣社會生活眾生相。 (主筆委員 /楊美英)

關於作品

60年代的艋舺街頭有位賣藝的傳奇人物,人稱「十三聲」,舉凡古今佚事、流行俚俗,都是他的拿手好戲。一人分飾多角,忽男忽女,幼聲老嗓,惟妙惟肖。圍觀者眾,各個拍案叫絕。編舞家鄭宗龍與音樂人林強,以古老的恆春歌謠及民間唱咒,結合前衛實驗的電子音樂,跨越身體與聲音的表演向度。舞台上如咒語般的遊行隊伍,佝僂、失序、偏執、斷裂的軀體,在瑰麗的影像間澎湃躍動。

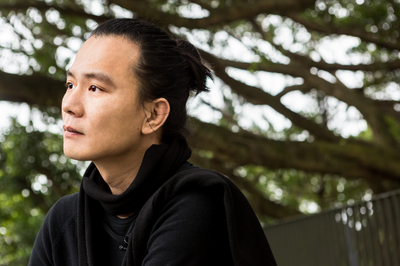

藝術家簡介

雲門2,享譽國際編舞家林懷民,在一九九九年創立雲門2,邀請羅曼菲出任創團藝術總監。二〇〇六年,羅曼菲病逝後,林懷民續任總監之職。二〇一四年,鄭宗龍出任藝術總監。雲門2是雲門舞集的兄弟團,以培育編舞家、舞者及培養多元觀眾為目標。邀請黎海寧、古名伸、伍國柱、布拉瑞揚、鄭宗龍、黃翊等多位傑出編舞家為舞團編作,累積出風格迥異的豐富舞碼,展現出年輕舞者多元活潑的肢體能力。雲門2每年定期的新作發表「春鬥」,已成為臺灣觀眾年年期待的舞蹈風景。二〇一六年,國家兩廳院委託製作鄭宗龍作品「十三聲」,於TIFA台灣國際藝術節首演,熱烈迴響並吸引許多國際藝術節及劇院的目光並紛紛提出邀約,舞評讚譽「雲門2成了新的雲門2…...成為真正從台灣長成、台到骨子裡的雲門2」

藝術家訪談

鄭宗龍從小跟爸媽在萬華擺攤,街坊軼事是他對表演藝術的第一印象。當夜幕降臨,瞎眼琴師、賣跌打損傷藥的武師、窗簾薄紗後的流鶯、街頭說書兼賣生活雜貨的販子聚集在廣場,是專屬他的記憶馬戲團。腦海深處構建一座燈紅酒綠、五光十色的奇幻城區模型,塞滿童年回憶。「擔任總監之後,時常跟舞團出國或下鄉推廣,開始問自己為什麼無法用熱愛的事物跟家人互動?怎樣讓至親也能對我的創作感同身受?」開車載父母出遊,他總會放自己作品的配樂一邊講解,「我媽聽我在《來》裡用了乩童形象,回說『那有什麼稀奇,『十三聲』才真厲害…』說著說著,回憶突然一段段被勾出來。」

剛進排練場,他挖出記憶裡眾生相給舞者嘗試,看著看著卻自慚形穢,「奇怪,這些動作怎麼有點『見笑』?為何我從記憶挖出的樣子如此難堪、佝僂甚至讓人臉紅?我腦海中怎會有這塊色盤?」不知從何而來的懷疑,但他選擇先不美化或修飾,「雲門2舞者優點是長期學習太極導引跟武術,低重心較能掌握我腦海中的動作。」他帶舞者看侯孝賢等導演的影視作品,大家逐漸領悟,無論出身何方,每個人的記憶碉堡裡,都有群絕技在身的市井小民,「或許,『十三聲』是我們的共同的回憶」鄭宗龍說。

國中畢業編第一支舞就用《春風少年兄》做配樂,這次能和亦師亦友的林強合作,鄭宗龍相當感恩緣分,「排練卡關時,林強大哥會主動一直找我聊,追問我記憶細節。強哥很會發問,問出很多我以為自己忘記的事,才逐漸覺得,原先感到見笑不堪的身體,是可行的。」他發現童年回憶的片段幾乎都只有聲響,沒有語言,發聲是本能,希望舞者用發聲去呈現那股求生存、幾乎是本能渴求的能量。當林強的音樂創作成型,鄭宗龍決定要讓舞者發聲唱合,也成了製作最大挑戰。舞者習慣用身體說話,聲音幾乎沒有訓練。鄭宗龍請來具英國倫敦大學皇家中央演說暨戲劇學院碩士學位的劇場編導蔡柏璋,擔任聲音指導,為舞者上聲音訓練課程。

從小接觸廟會,鄭宗龍認為唱咒是台灣獨有的抑揚頓挫,在單純發聲之外也想要舞者唱咒,「碰巧當兵時有個學長在宮廟,我說現在乩童也快絕跡了,要不要把它放臺上讓更多人知道?沒想到學長堅決否定,說這是拜拜才有的尊敬儀式,不能拿來表演。」這時,林強建議不如擲杯請示,由神來決定,一擲就是三聖杯,宮廟放行,鄭宗龍邀請專業師傅花三個月,一字一句教舞者唱。「要跳舞還要發聲、還要唱咒,舞者真的被搞慘了。多虧林強和蔡柏璋努力調整,最終呈現還算迷人。」鄭宗龍笑說,「傳統藝術就是說唱唸打。台上的他們不只是舞者,更是表演者,是活生生的人。人,能有多少不同的展現?這次是開始,我希望未來繼續發展更豐富飽滿的表現形式。」

台上始終投影一條鯉魚,隨著舞作進行,鯉魚逐漸變得色彩斑斕;最末,它輕快甩尾,身上色彩盡散。「我想透過這支舞連起通往過去的臍帶,找回原初的自己。會有鯉魚是因為我夢見台上要有鯉魚,為什麼做夢?萬華除了龍山寺那池鯉魚,很多有錢人家前院也有鯉魚池;身上斑斕最終一甩而散,彷彿也暗示著什麼。」帶著作品走遍國際,繞了一圈又回到出生地,「也許過陣子又會想繞出去看看,還不確定,但這趟旅程讓我體認到文化自信的重要;如果我起初就被見笑的身體打敗,必定無法做這麼誠實的作品。這樣的結局好嗎?我不知道也不重要,重點是在過程中更了解自己,也更了解這塊土地。」

製作團隊

雲門2藝術總監暨編舞家:鄭宗龍

音樂創作暨統籌:林強

美術設計:何佳興

燈光設計:沈柏宏

影像設計:王奕盛

服裝設計:林秉豪

聲音指導:蔡柏璋

排練指導:陳秋吟

舞作委託製作:國家表演藝術中心國家兩廳院

相關評論與報導

- 講座紀錄:鄉愁的身體與台灣記憶寫─從《十三聲》談起─表演藝術評論台2017/2/24

- 舞蹈主體與萬華能量的拉鋸《十三聲》─表演藝術評論台2016/7/25

- 找身體III:錦鯉錦鯉,何處游?《十三聲》─表演藝術評論台2016/4/1

- 狂野斑斕的庶民儀式《十三聲》─表演藝術評論台2016/3/16

- 脫胎換骨的雲門2《十三聲》─ARTALKS2016/7/21

- 觸發律動的第一個圖騰:尋覓,還是遺失?──《十三聲》(加演場)─ARTALKS2016/7/18

- 是驚喜還是迷失?《十三聲》─ARTALKS2016/4/4

- 魚的鄉愁是另一個水族缸,《十三聲》與鄉土的再議─ARTALKS2016/4/6

- 新版《十三聲》,勇敢做自己─ARTALKS2016/7/31

- 碎片之外─ARTALKS2016/4/6

- 文創包裝概念先行的《十三聲》─ARTALKS2016/3/16

- Fresh Sentiment for the Home Country, Old Home Land, Single Sounds or Overlapping Voices? 13 Tongues By CHI Hui-ling (PAREVIEWS Resident Critic) Performances: Cloud Gate 2 / Date:2016/03/11 19:30 / Venue:National Theater, Taipei

- 13 Tongues : A Wild, Colorful Ritual of the Common People By Meng-Hsuan WU (PAREVIEWS Project Critic) Performances: Cloud Gate 2 / Date:2016/03/12 / Venue:National Theater, Taipei