- 文章來源 中國時報旺來報─新藝見20121202

- 刊登日期 2012-12-02

- 類別 展覽

- 作者 林宏璋

故事…發散中

圖│台北市立美術館 提供

歷史是有關過去的書寫,是個說故事的敘事,「史」的甲骨文正是一個拿著筆寫字的象形;也因此歷史往往牽涉到如何書寫,誰是書寫者?誰又是贏家?當然,書寫本身就是一個權力的問題,或是展現權力的機制,因而書寫集體故事也就是歷史本身往往牽涉到單一及複數性的擺動。

正因如此,歷史的複雜度往往不容易被掌握,我們閱讀到的「歷史」總是以影像出現,班雅明在《歷史哲學》一文中描繪出一個被龍捲風帶走的歷史天使,正是一個有著動態場景的意象例子。王德威的《歷史與怪獸》也以中國典故中的怪獸「檮杌」的形象比喻出中國歷史的人性與非人性之間,歷史與暴力之間種種不同的形態學,見證著文學敘事中以一種無所定形的變動狀態。似乎,歷史的多樣性及暴力因子總是必須以視覺形象的方式出現, 而非單純文字敘述。

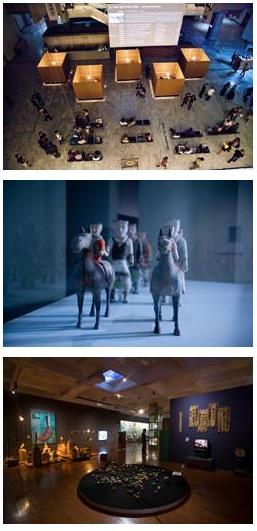

由安瑟.法蘭克在臺北市立美術館策展的2012年臺北雙年展,正是以「檮杌」的視覺形象,試圖捕捉現代性所註腳的東、西方多樣的大、小歷史以及個人與集體敘事。歷史本身的「去惡揚善」的原則總是不斷在善與惡之間互相游走,也因此「檮杌」的形象在策展概念中是一個在視域上的濾鏡,製造出藝術展演中的各樣變形。

往往在這個展覽中所呈現的作品像是在認知心理學中格式塔圖案中「花瓶」及「人臉」同時存在的「圖地反轉」視覺圖案,在主動與被動的視覺機制中互相抽換。這種同時性,也成為一個在語義上的修辭,在正面及反面的規範性下互相對調。因此,這個雙年展的標題是《想像的死而復生》意圖營造出不斷輪迴及反轉的影像意義。

在規模上與參展藝術家的數量,這次的臺北雙年展上是最大最多的。一走進美術館大廳,如此的視覺抽換的效果就呈現在漢娜.賀記奚的作品中《等候機場大廳》,她將原本劇場中後臺,做為作品的舞臺,當觀眾進到美術館時,才會發現剛剛進來到展場中的舉動已經成為作品的一部分,他們在舞臺燈光所投射的銀幕-布景中看到觀眾的影子。

而約翰.亞康法的三銀幕電影裝置,以個人與集體的視覺角度,紀錄著文化研究學者霍爾的生平的個人經驗與被壓迫集體歷史的交疊。拉喀瑪.卡隆作品《你親吻屍體了嗎?》描繪的樹木開著花蕾,當一走進看時發現實際上是被剁下的手指,指涉著被美軍不公虐待的伊朗及阿富汗的囚犯。

展演中不斷在不同輪廓的變更形態,是為我們對現代性所認識的註解,歷史的暴力總是發生在這個更迭的調動之間,

臺灣藝術家高重里黎的作品是令人動容的,他描述著歷史狀態猶如外人所費解的「方言」一般,從語言敘事的在地性概念,發展由藝術家93歲父親的個人經歷故事,他的父親在國共內戰中受傷,留在頭顱中的一顆子彈對應著從中國遷徙並定居臺灣這段普同歷史記憶,在這裡個人創傷以及集體創傷疊合在一起,喚起出一個具有向度的歷史主體,產生在傷痛之後,遺留在不可被抹除的傷口烙印上,潛伏在不可被觀察的外表之下。

這也是一個真正「身體」狀態,在精神分析意義的身體,不僅僅是肉身與欲望的肉體意義,同時也是說話主體,能夠傳達出真實的語言狀態。也許,在這之中,策展人企圖要捕捉的「檮杌」形象有一個具體對應,那是在由極端性所展示出來的情景。這裡面,有著如同描繪輪廓的象徵意義,必須是清晰而可辨認的,藉此才能產生一種如格式塔圖案中圖像與背景,兩個同時存在的影像不斷變動的效果。

這些視覺象徵意義變動的多重文本,在雙年展展出作品中不枚勝舉,例如藝術家歐姆.法斯特作品中阿富汗及美國場景互相移位的慘遭屠殺家庭的多銀幕投影,臺灣鄧兆旻電影中場景調度的敘事學概念,轉換在真實、平面媒體、電影、造型等不同領域之間;參加威尼斯雙年展的許家維作品敘述位於馬祖群島的一座小島上的道教儀式,在宗教與政治領域穿動,靈媒傳唱的歌謠中描繪邊陲與中心交替的想像,這個小島換喻為臺灣本島的政治寓言。

而敘事同時不也是博物館最為熟悉語境嗎?在博物館展演中試圖去營造的氛圍,往往是單一、可辨識、穩定關係的故事情節。在晚近的當代藝術發展,策展語言往往去挑動這個經常被「自然化」的觀看體驗,在法蘭克的策展下, 這次雙年展設立了6個展中展的「微型博物館」正是企圖在這個展演中穿插著不穩定的展演情境,讓原本固定的敘事得以如萬花筒般的被轉換與移置。

這種情形不僅僅是在微型博物館,在葉偉立及周育正的作品也都可以看到以「博物館」作為入徑的作品方式,在典藏與收集的「歷史」廢墟中尋找熱情的混亂次序,浮現在展品之中。而這也許是在這個強調閱讀大量影像及文本的雙年展中教誨式意義:一個多變而發散的影像投射到歷史,癥候式結晶在博物館陳列邏輯的技術之上。

作品:《2012臺北雙年展》

時間:2012/9/29~2013/1/13

地點:台北市立美術館